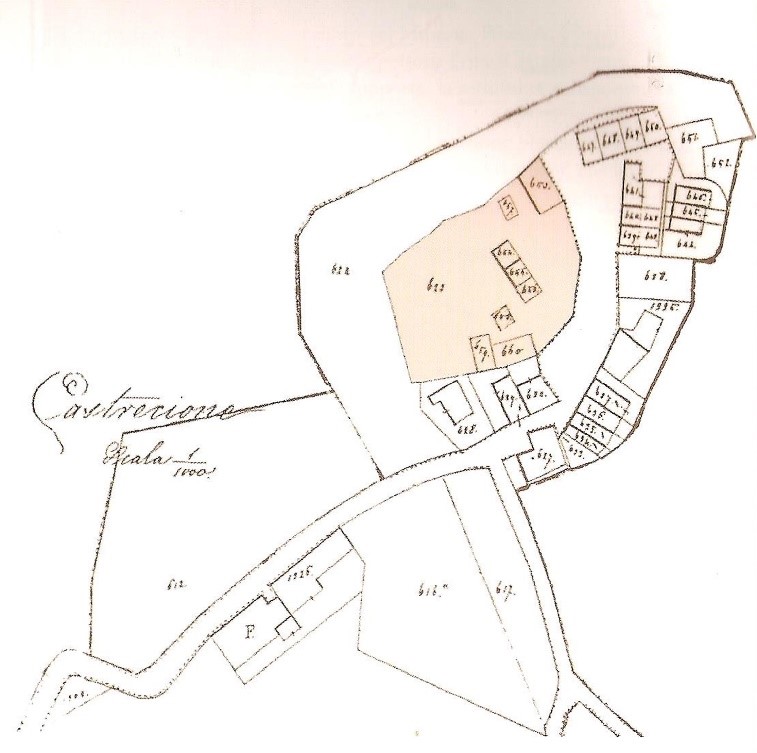

Catasto Gregoriano (1835, ritoccato nel 1882), planimetria dell’abitato di Castreccioni (Archivio di Stato di Macerata). Da notare l’unica strada d’ingresso al paese, posta sulla destra e oggi scomparsa, e la nuova, a sinistra, lungo la quale è posta la chiesa parrocchiale (n. 1526). L’area contrassegnata dal numero 623 ed evidenziata in rosso è l’interno del castello, cinto entro le mura, di proprietà della “Comunanza degli uomini di Castreccioni

LA STORIA DEL CASTELLO

Castreccioni, detto in passato anche Castriccione o Castregone, è un antico castello le cui imponenti rovine si ergono sull’altura adiacente al lago artificiale, che da esso prende il nome, e alla Strada Apiro-Cingoli, a Km. 3 circa dal primo centro.

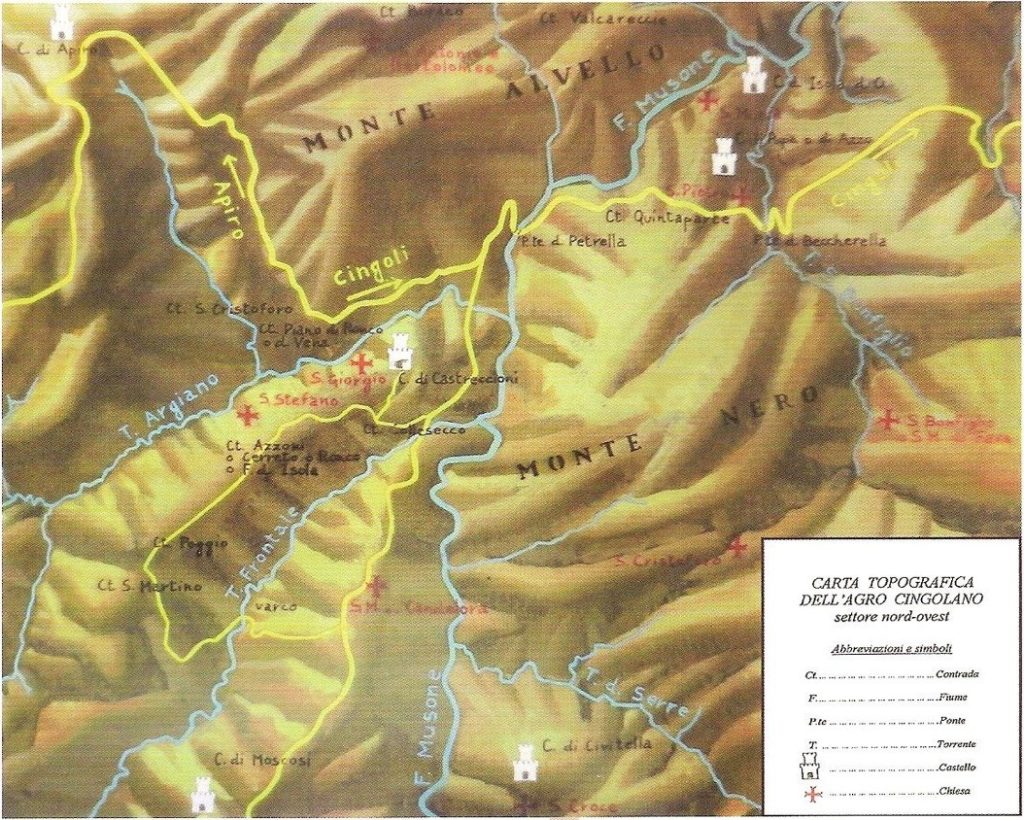

L’antico fortilizio sorgeva sulla sommità di un colle situato alla confluenza di due valli solcate rispettivamente dal torrente Argiano e dal fiume Musone nel quale il primo riversava le proprie acque. A poche centinaia di metri da esso si snodava una strada, tuttora esistente, che congiungeva Cingoli ad Apiro per poi raccordarsi con le reti viarie dei comprensori iesino e fabrianese. Superato il Musone attraverso un ponte in contrada Putrella, un suo diverticolo raggiungeva le località di Moscosi e di Frontale seguendo un tracciato parzialmente diverso da quello attuale e si collegava finalmente con gli itinerari dell’area settempedano-camerte. In stretta vicinanza dello snodo viario sorgeva il castello di Castreccioni che pertanto costituiva un’arma poderosa in mano a chi volesse garantirsi la soggezione delle popolazioni rurali dell’area e rappresentava un prezioso strumento di controllo del passaggio di persone, merci e d’eventuali soldatesche attraverso un percorso abbastanza importante per gli abitanti del comprensorio e delle zone circostanti. Il poggio su cui giacciono i resti dell’antica rocca, presenta sul versante orientale, un pendio alquanto ripido che nella sua parte inferiore degrada dolcemente, mentre a ponente si congiunge con una serie d’alture che, dispiegandosi parallelamente al torrente Argiano, che la costeggia a nord, si perdono nelle ultime propaggini della catena montuosa del San Vicino.

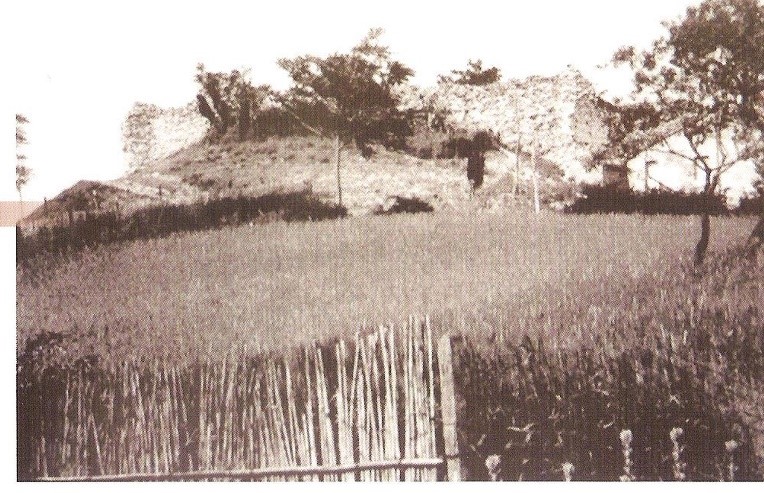

Del castello che sorge a m. 414 s.l.m. dal quale si domina un bel paesaggio preappenninico e il sottostante invaso, sono giunti a noi l’impianto caratterizzato da un andamento spezzato. A nord-est vi sono i resti di una torre, forse il mastio; il resto dell’antica e possente cinta muraria, costruita con pietra locale e con uno spessore di circa un metro, ha subito i saccheggi da parte di chi ha abitato il sito intra ed extra moenia per riutilizzare il materiale da costruzione (pietra in conci). Oggi essa presenta un aspetto desolante, quasi un cadavere mummificato erosa dai tarli. Infatti, i “predatori” di pietre, rimuovendo il paramento in conci ben levigati, hanno lasciato scoperte le cortine che risultano quindi quali autentiche mura scorticate, spiacevoli da osservare.

Solo a sud-ovest è possibile intravedere i resti di ciò che fu il suo originario rivestimento lapideo. Tale condizione tuttavia non annulla quel certo fascino che dalle stesse mura promana e che, accentuata dal silenzio del luogo, richiama in qualche modo la ‘poesia delle rovine”.

Veduta dei resti delle mura occidentali del castello di Castreccioni (fotografia conservata da Paolo Appignanesi 1938)

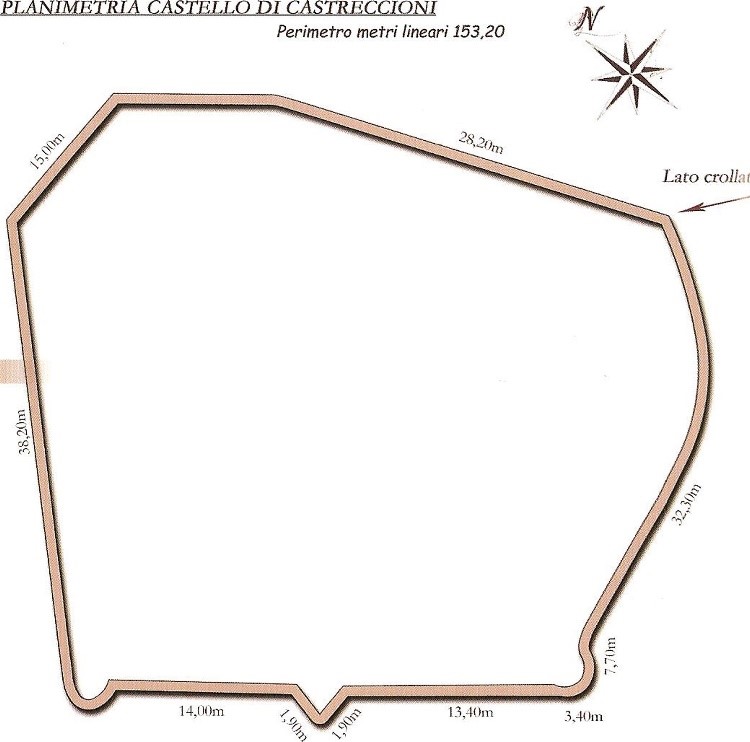

Il recinto murario ha sostanzialmente la forma di un rettangolo, con il lato più lungo disposto in senso est-ovest, di m. 49,60, e quello più corto, orientato in senso nord-sud, di m. 38,70: l’altezza delle mura raggiunge i 5 metri, come si riscontra nelle parti meglio conservate.

Delle antiche strutture interne del castello, dimora del feudatario soprattutto, sono andate perdute. Dal disegno delle fondamenta sono riconoscibili i bastioni prospicienti, il settore occidentale più esposto ad eventuali assalti nemici e al suo interno una torre, cisterne che consentivano ai suoi occupanti una prolungata resistenza in caso d’assedio.

Oggi, tre abitazioni fatiscenti e abbandonate si trovano all’interno del castello presso l’angolo sud-est: tali abitazioni sorgono ai lati di una via in salita in corrispondenza della quale, un poco più in basso, doveva trovarsi la porta del castello. Tale ipotesi è avvalorata dal fatto che ancora un po’ più in basso decorre la strada proveniente da Apiro e Moscosi. Ai lati di questa strada in passato sono sorte delle abitazioni, vecchie e nuove, una specie di piccolo borgo extra-moenia, ed extra-moenia è anche la chiesa del castello ricostruita in tempi non remoti.

Nelle prime è possibile osservare reperti riutilizzati provenienti dal castello. In una di queste si può notare la presenza di una piccola palla da bombarda in pietra, la cui proprietaria ci ha assicurato provenire da Cingoli. Se invece il reperto fosse stato rinvenuto all’interno del castello, o nelle sue vicinanze, si sarebbe potuto risalire al calibro di una delle bombarde di cui esso fu verosimilmente provvisto a partire dal Trecento in poi. A nord-est e a breve distanza da Castreccioni sorge su di un’altura il piccolo abitato di Azzoni, che nella sua denominazione richiama ancor più direttamente la famiglia feudale degli Attoni, detti anche Azzoni

Ricostruzione planimetrica della cinta muraria del castello di Castreccioni, redatta dal Geom. Aurelio Mosca.

Si tratta di un piccolo gruppo di case sorte ai lati della strada, nessuna delle quali peraltro mostra all’esterno caratteri di antichità. Come Castreccioni, anche Azzoni ha una propria chiesa, che in entrambi i casi è isolata, la quale ha contribuito a conferire individualità a ciascuno dei due centri abitati.

Parlando della storia di un castello si vorrebbe senz’altro iniziare dalla sua origine, in altre parole dalla fondazione, cosa che risulta impossibile nel caso di Castreccioni, non essendo giunto fino a noi alcun documento anteriore al XIII secolo.

Secondo quanto recentemente affermato dal Formicoli, il quale peraltro fa riferimento a dati pressoché inoppugnabili, la denominazione del castello di Castreccioni è da ricondurre, come quella del vicino Azzoni, ai due personaggi che ne furono i rispettivi proprietari, ovvero Azzo (o Azzone) e Castreccione (o Castrezzone). Seguendo quest’ipotesi il Castreccione fondatore del castello potrebbe essere un dominus Castreccionus ricordato in un documento del 11 55 e vissuto verso la metà del secolo XI.

In seguito Ì conti di Montecampanaro estromisero i discendenti dell’antico dominus, s’impadronirono del castello e, non sappiamo a quale titolo, signoreggiarono su Castreccioni fino al 1209. I vecchi signori di Castreccioni, pur avendo perduto il controllo del castello rimasero residenti nell’area con l’incarico di feudatari rurali e diedero luogo ad una stirpe chiamata degli Azzi-Castrezzoni. Per molti secoli alcuni esponenti di quest’antica famiglia non si rassegnarono alla perdita dell’avito castello entrando spesso in contrasto con i conti di Montecampanaro.

La famiglia che agli albori del XIII secolo era titolare di Castreccioni, come già detto, discendeva dai conti di Montecampanaro o, più verosimilmente, si era originata da un ramo secondario di tale famiglia. Ora non è noto come i conti hanno ottenuto il feudo, anche perché la presenza dei suddetti conti nell’alta valle del Musone è abbastanza anomala, se inquadrata nel complesso patrimoniale della famiglia, raccolto nei comitati di Fano, Senigallia e Jesi. Non è da escludere pertanto che il feudo sia stato ereditato o ricevuto in concessione dal Marchese d’Ancona. Negli anni a cavallo dei secoli XII e XIII Trasmondo di Montecampanaro era signore di Castreccioni, citato in un documento del 1212, proprietario dì molti beni in Apiro e padre di Grana e Viola, coniugate con i fratelli Attone e Tommaso, conti del vicino castello dell’Isola degli Orzali. Da una pergamena datata 12 settembre 1209 si apprende che Gualtieri, Offo e Gozo, figli del defunto Trasmondo di Castreccioni, in altre parole di Montecampanaro, cedettero al comune di Cingoli ogni bene da loro posseduto, o da altri tenuto a loro nome, nei comitati di Jesi, Camerino e Osimo, commendo tale impegno per se stessi e per i loro eredi.

Subito dopo la sottomissione tutti gli ex vassalli, tenendo fede alle prescrizioni stipulate, fecero atto di castellanìa perpetua al comune di Cingoli, giurando fedeltà ai rappresentanti del comune davanti alla pieve di Cingoli. I Montecampanaro non erano gli unici signori del castello e dei dintorni; infatti, vi risiedevano molti altri piccoli feudatari e uomini liberi da ogni rapporto di sudditanza verso altri signori o istituzioni i quali facevano tutti parte della circoscrizione amministrativa autonoma della Valle di San Clemente. Costoro non riconoscevano l’autorità cingolana, verso la quale manifestavano anzi aperta ostilità. Per risolvere l’intricata e caotica questione in proprio favore e per ottenere il pieno controllo sull’importante fortezza, i rappresentanti del comune esercitarono forti pressioni sugli abitanti di Castreccioni per indurli ad accettare la cittadinanza cingolana, lusingandoli anche con la promessa dell’elargizione di particolari privilegi, come ad esempio l’esenzione dei contributi.

Nell’anno 1235 un’ambasciata di liberi abitanti di Castreccioni, guidati da Castrezzone di Pietro di Azzo (probabilmente il più influente fra i piccoli feudatari di Castreccioni), si presentò in Cingoli per richiedere l’aggregazione al Comune. Il sindaco di Cingoli, in nome del comune promise, in cambio dell’aggregazione, di corrispondere ai medesimi abitanti un vitalizio annuo, impegnandosi inoltre a meliorare et non deteriorare il poggio di Castreccioni. Se i patti non fossero stati rispettati Castrezzone e gli altri non sarebbero stati tenuti a riconfermare in futuro la castellanìa. La precarietà dei diritti di signoria portò nel 1239 in Gottebaldo, divenuto nuovo signore feudale nel 1237, la decisione di vendere all’Ospedale dello Spineto di Cingoli, annesso al monastero di Santa Caterina, il castello di Castreccioni, con gli edifici e le appendici dello stesso castello, con la corte, la giurisdizione, con ogni diritto di pertinenza e di requisizione, con gli uomini e gli abitati del castello e del suo distretto. Nella vendita Gottebaldo comprese anche un insieme non irrilevante di proprietà fondiarie, costituite da 29 corpi di terra, tre selve e due monti, ai quali si doveva aggiungere i diritti parziali su tre mulini presenti nel territorio di Castreccioni c i diritti di patronato sulle chiese esistenti in questo territorio (principale era la chiesa di S. Stefano in Ronco) e rispettive pertinenze. L’abbadessa del monastero, all’epoca una certa suor Caterina, con l’acquisto del castello ne divenne la feudataria, con tutti i privilegi che ne derivavano, tra i quali vi era anche la scelta del parroco locale.

Tavola Storico – Topografica del settore nord-occidentale del territorio di Cingoli, in cui sono posti in evidenza i Castelli di “Castreccioni \ e quello sul ponte della Beccherella di “Ripa o di Azzo”: le due chiese ben distinte di San Giorgio e quella di San. Stefano, della contrada di Azzoni.

Per quanto riguardò la situazione fiscale, invece, con il passaggio del castello e d’alcuni castellani al Monastero di S. Caterina i problemi e i contrasti con Cingoli non cessarono. Il mantenimento del castello di Castreccioni risultava essere assai oneroso, anche perché il comune (era comproprietario) pretendeva che la fortezza fosse rimasta in piena efficienza militare; le rendite da esso prodotte, al contrario, erano molto basse e oltretutto il castello si stava spopolando. L’ 11 settembre 1269, per poter pagare alcuni creditori, che reclamavano il saldo di gravi pendenze finanziarie, il Monastero di Santa Caterina fu costretto a vendere al comune di Cingoli il podium Castriczoni, con il fossato, il borgo e la tagliata, con tutte le pertinenze del detto poggio, e ogni terreno della sua corte.

Ora che il castello era pienamente controllato dal Comune la sua efficienza e il proprio mantenimento furono garantiti da un castellano eletto periodicamente, scelto sempre tra le nobili famiglie angolane, stabilendo che la difesa del castello fosse affidata a 12 soldati armati. Per la sua particolare posizione ed importanza il castello di Castreccioni era mantenuto in piena efficienza e costituiva un baluardo militare d’importanza strategica.

Dal XVI secolo iniziò la fase di declino che portò nel 1626 il comune di Cingoli ad emanare un bando con il quale condannava “quei di Castraccione in quanto demoliscono le case dentro il castello e usurpano le pietre delle mura, e la comune glielo proibisce a forma della costituzione della Marca e de’ suoi statuti”. Il bando in ogni modo non arrestò l’opera razziatoria dei cosiddetti “predatori di pietre”, i quali proseguirono indisturbati a spogliare le mura del loro rivestimento, servendosi delle pietre già squadrate per costruire le nuove case del borgo, dove si andò a stabilire la maggior parte degli abitanti di Castreccioni. Nel corso del XVIII secolo il degrado del castello proseguì incontrastato. Durante la parentesi napoleonica, Castreccioni rivestì per l’ultima volta un ruolo di una certa importanza; con la nuova ripartizione amministrativa, il castello fu nominato comune autonomo dipendente dal Cantone di Cingoli, incluso nel dipartimento del Musone. Questo momento di gloria, alquanto effimero ebbe breve durata e non contribuì in alcun modo a risollevare il castello dal suo degrado.

Il castello di Castreccioni oggi: le mura presentano crolli e spogliate del loro rivestimento in pietra, tranne per la piccola porzione ancora visibile sulla prima foto.

LA DIGA DI CASTRECCIONI

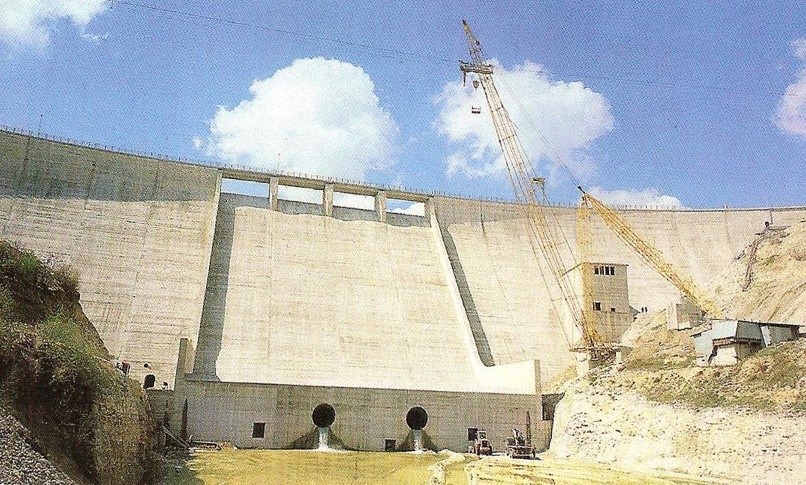

Negli anni venti del secolo scorso iniziò a profilarsi all’orizzonte la possibilità di realizzare una diga sul Musone, nel territorio di Castreccioni. Nel 1929 furono compiuti i primi studi di fattibilità, bloccati per il sopraggiungere degli eventi bellici che coinvolsero l’Italia. Gli studi furono ripresi nel 1960 con l’ipotesi di realizzare un invaso finalizzato all’utilizzo delle risorse idriche. Negli anni 1961-62, gli studi e le indagini assunsero maggior concretezza, sotto la guida del Consorzio di Bonifica Unificato dell’Alto Nera, Chieti, Potenza e Musone, per la redazione di un piano generale di bonifica. Nel 1971 si diede il via libera all’attuazione del progetto: lo scopo era quello di creare un invaso per accumulare una significativa riserva idrica da utilizzarsi per scopi irrigui. Nel giugno del 1974, si tenne a Cingoli, per iniziativa del Comune, un convegno di studi per l’edificazione dell’invaso a scopi plurimi: idropotabile, irriguo ed elettrico. Con unanimità di consensi da parte di tutti, fu votata per acclamazione una mozione che auspicava l’imminente avvio dello studio e la realizzazione dell’opera.

Le caratteristiche principali della diga sono le seguenti:

volume totale d’invaso 50,70 * 106 m3, superficie del serbatoio alla quota max. 240 ha; altezza della diga 67,00 m, altezza di massima ritenuta 62,15 m e una lunghezza del coronamento di 280,00 m. Lo sbarramento è costituito da una diga in calcestruzzo a gravità, il cui andamento planimetrico è misto: i quattro conci centrali, tracimabili, sono ad asse rettilineo, mentre a destra e a sinistra i conci, otto per spalla, sono del tipo non tracimabile e ad asse circolare con raggio di curvatura di 200 metri. Nei conci centrali si trovano gli scarichi di superficie e di fondo, mentre le opere di presa sono situate sulla spalla sinistra, anch’esse nel corpo diga. Lo scarico di fondo è costituito da due condotte di 2400 mm di

diametro poste in asse con i conci centrali; la portata massima complessiva, con livello dell’invaso a quota di sfioro è pari a 170 m3/s. Al calcestruzzo per la diga, prodotto dall’impianto fisso di cantiere, sono stati rivolti accurati studi di qualificazione dei materiali, sulla loro miscelazione, e controlli sistematici ne hanno consentito di verificarne la qualità e l’omogeneità. La prima benna è stata eseguita il 14 aprile del 1983, per terminare il 7 maggio del 1985, con un getto continuo 24 ore su 24, e una media giornaliera di 551,50 m3. Il progresso dei getti del corpo diga e quello delle opere di modellamento e d’impermeabilizzazione a monte.

dello sbarramento si sono programmate e fra loro coordinati in modo tale da garantire sempre regolari deflussi al fiume Musone e situazioni in ogni modo idonee a smaltire eventuali piene, senza che le opere in corso potessero subire danni.

Tre sono state le fasi significative d’avanzamento delle opere: costruzione canale di deviazione di 1° fase e avvio dei getti dei conci centrali e laterali in destra e arresto di uno di essi a quota alveo; 2° fase, tombamento del canale di deviazione di 1° fase e deflusso nella canaletta di 2° fase, avvio dei getti dei conci centrali e laterali in sinistra e prosieguo di quelli in destra; 3° e ultima fase, deviazione definitiva del fiume Musone nella canaletta di fonda valle, e suo deflusso attraverso gli scarichi di fondo. Tombamento con limi argillosi del canale di deviazione provvisoria, ripresa del getto del concio n. 9 e prosieguo dei getti su tutti i conci e completamento delle opere d’impermeabilizzazione. 1 lavori terminarono dopo sei anni, comportando la costruzione di un’imponente diga in cemento armato. Nel 1987, a lavori ormai conclusi, le maestranze che vi lavorarono in segno di ringraziamento per l’assenza d’incidenti mortali durante i lavori, edificarono un’edicola mariana tuttora esistente. L’iscrizione apposta sotto l’immagine sacra recita così: Ti rendiamo grazie per averci assistito nel nostro lavoro, benedici l’opera realizzata, rendila feconda per noi e per i nostri figli”. Il riempimento dell’invaso, ad oggi pressoché concluso, ha creato un lago, detto di Castreccioni, che è il più grande bacino artificiale delle Marche.

Ora adiacente alla diga esiste un impianto deputato alla potabilizzazione dell’acqua del lago, servendo l’acqua a più di 6 Comuni per un totale di circa 65.000 abitanti nel periodo invernale e circa 95.000 nel periodo estivo. È entrata in funzione anche una centrale idroelettrica, collocata a valle della diga, sulla condotta di rilascio del deflusso idrico al fiume Musone. L’impianto ha una potenza elettrica installata di 160 kW e produce circa un milione di kWh l’anno.

Il lago di Cingoli (noto anche come lago di Castriccioni) è un lago delle Marche creato da una diga sul fiume Musone negli anni ottanta. Si trova nel territorio del comune di Cingoli, nella provincia di Macerata e rappresenta il più grande bacino artificiale delle Marche, ricco di fauna acquatica e uccelli migratori. Il lago ha una superficie di oltre 2 chilometri quadrati[2] ed una profondità che raggiunge circa i 55 m in prossimità della diga[1].

I lavori per la realizzazione di questo bacino artificiale sono iniziati nel 1981, per concludersi sei anni dopo. La diga, alta 67 metri e lunga 280, è stata costruita per rispondere a diverse esigenze: per uso irriguo, per l’acqua potabile e per regolare le piene del fiume Musone.

L’ambiente è particolarmente suggestivo, con il profilo delle montagne intorno allo specchio d’acqua che si riflette sul lago in mille colori. Lungo tutte le sponde del lago di Cingoli si trovano piante sommerse o semi affioranti che offrono ottimi ripari per persici trota e lucci di notevoli dimensioni. Nel lago sono presenti anche altre specie ittiche quali lucioperca, trote fario, persici reali, cavedani, pesci gatto, carassi, scardole e carpe. L’acqua è molto pulita e cristallina e si incunea tra le colline così da formare tre lunghe ramificazioni; le acque del lago di Cingoli sono di “categoria B” e per pescare occorre la licenza di pesca B ed il tesserino segna catture regionale. Negli ultimi anni è sempre più meta turistica dove nelle rive sorgono molti agriturismi e bar; è possibile navigare sul lago solo con natanti elettrici e pedalò. La capacità massima è stata raggiunta nell’inverno tra il 2012-2013 grazie alla neve e alla pioggia.

Fonte Wikipedia

Caratteristiche:

| Comune | Cingoli |

|---|---|

| Coordinate |  43°22′40.8″N 13°09′36″ECoordinate: 43°22′40.8″N 13°09′36″ECoordinate:  43°22′40.8″N 13°09′36″E (Mappa) 43°22′40.8″N 13°09′36″E (Mappa) |

| Altitudine | 346[1] m s.l.m. |

| Dimensioni | |

| Superficie | 2,4 km² |

| Profondità massima | 55[1] m |

| Volume | 0,042[1] km³ |

| Idrografia | |

| Origine | Artificiale |

| Bacino idrografico | 90 km² |

| Immissari principali | Musone |